相続人申告登記について 〜書面申請の場合〜

はじめに

昨年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。相続が発生してから3年以内に相続登記をしない場合、罰則の対象となるわけですが、自分は相続登記する意思があるのに、他の相続人が話に応じてくれないなどの場合を想定して作られた新たな制度が相続人申告登記です。

登記申請について

さて、実際に法務局にあるフォーマットを利用して書面申請で登記申請を行いました。

署名も印鑑も不要。登録免許税も掛かりません。

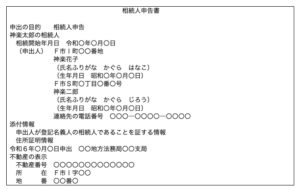

申告書は、以下のような感じです。

法務局での審査が終わり、登記が完了しました。

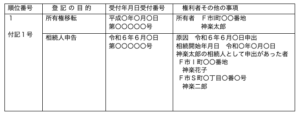

登記が完了した後の登記簿は以下のような感じになります。

所有者が変更したわけではないので、付記1号に記載されます。

もちろん、所有権を取得したわけではないので、登記識別情報は出ません。

完了証は交付されました。

ちなみに、相続人申告登記は非常に簡単な登記ではありますが、被相続人の住所について、最後の住所と登記簿の住所の表記が違っていたため、法務局から確認の電話がありました。

住居表示が変更していたため、法務局の担当者から、住居表示変更証明書を取得して送るように言われました。

このあたりは相続登記と変わりがありませんでした。

おわりに

相続から3年以内に、相続人間で話し合いが纏まりそうであれば、あえて相続人申告登記を入れる必要もないと思いますが、話し合いが纏まらない、相続人の一部と連絡が取れないなどのまま3年が経過しそうなケースでは、相続人申告登記を検討することもあるかもしれません。

また、相続人申告登記をしても所有権が移ったわけではないので、遺産分割協議が整った後は、忘れずに相続登記をする必要があります。

(文責:司法書士 馬場 純也)

このコラムの監修者

- 司法書士

- 神奈川県エリア担当

所属:司法書士法人神楽坂法務合同事務所 小田原支店

司法書士の馬場と申します。 弊所は、東京・神楽坂に本社を構える「司法書士法人神楽坂法務合同事務所」の小田原支店として、2023年3月に開業いたしました。 相続や生前対策については、普段耳にしない法律用語や複雑な手続きが多く、「何をすればよいのかわからない」「どう進めればよいのか不安」と感じる方も少なくありません。私どもは、そのようなお悩みや疑問に対して、できるだけ分かりやすい言葉で丁寧にご説明し、ご依頼者様に安心してお任せいただけるよう努めております。また、各関係機関や他の士業事務所とも連携し、お客様にとって最善のご提案をしております。初回30分の無料相談を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

司法書士の馬場と申します。 弊所は、東京・神楽坂に本社を構える「司法書士法人神楽坂法務合同事務所」の小田原支店として、2023年3月に開業いたしました。 相続や生前対策については、普段耳にしない法律用語や複雑な手続きが多く、「何をすればよいのかわからない」「どう進めればよいのか不安」と感じる方も少なくありません。私どもは、そのようなお悩みや疑問に対して、できるだけ分かりやすい言葉で丁寧にご説明し、ご依頼者様に安心してお任せいただけるよう努めております。また、各関係機関や他の士業事務所とも連携し、お客様にとって最善のご提案をしております。初回30分の無料相談を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「相続太郎を見た」とお伝えください